ジェネシス ブログの配信登録を確認いたしました。

Please add genesys@email.genesys.com to your safe sender list to ensure you receive the weekly blog notifications.

無料のニュースレターで

ブログの新着情報を

お知らせいたします。

このメッセージを今後表示しません。

ワークエンゲージメントを高める取り組みは、従業員のモチベーションや生産性を向上させるだけではなく、結果として顧客満足度の向上にもつながります。なぜなら、従業員の活力と熱意が高い職場ほど、顧客への対応も一貫して質が高くなり、企業全体の競争力を押し上げる重要な要素だからです。

今回はワークエンゲージメントの導入を検討されている方に向けて、測定方法や高め方をわかりやすくご紹介します。

目次

ワークエンゲージメントとは、仕事に対してポジティブで充実した心理状態を指します。日本では 2019 年に厚生労働省が提唱し、個人と仕事との関係に着目し、「仕事にやりがい(誇り)を感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を得ている状態」を指すと定義 しています。

少子高齢化や人材流動性の高まりによる人手不足を背景に、社員が仕事に意義を見出し、持続的に貢献できる環境づくりが重要視されるようになりました。こうした中で、ワークエンゲージメントの向上に取り組む企業が増えています。さらに近年では、従業員のエンゲージメントが高まることで、サービスの質が向上し、顧客満足度の向上にもつながることが明らかになり、ますます注目が集まっているのです。

ワークエンゲージメントを構成する 3 つの要素 を、ワークエンゲージメントの概念を 2002 年に確立したシャウフェリ教授(オランダ・ユトレヒト大学)の言葉でご紹介します。

①活力( Vigor ):仕事からエネルギーを得て、困難な状況でも活き活きと意欲的に取り組んでいる

②熱意( Dedication ):仕事に対して誇りとやりがいを感じ、熱意を持っている

③没頭( Absorption ):仕事に集中し、時間を忘れて没頭する

なお、日本国内では島津明人教授(慶應義塾大学)がワークエンゲージメントの研究者として知られており、厚生労働省へのアドバイザーとしても貢献されています。

これらの概念から、「ワーカホリズム(仕事中毒)」を想起されるかも知れません。しかし、「ワークエンゲージメント」と「ワーカホリズム」は似て非なるもので、その心理状態に明確な違いがあります。

まず、ワークエンゲージメントはポジティブな心理状態であり、誇りややりがいを伴う健康的な働き方だということです。一方、ワーカホリズムは義務感や不安から過剰に働くことで、ストレスやバーンアウト(燃え尽き)につながりやすいネガティブな心理状態です。むしろ対極にあるといえるでしょう。

ワークエンゲージメントが高まることで、組織には次のようなメリットがあります。

>コンタクトセンターのワークエンゲージメントを高める 「 AI ベースのワークフォースエンゲージメント管理」

ワークエンゲージメントの向上には、まず自社の現状を把握することが重要です。測定方法は、自社の人事部門や外部企業によって、従業員にアンケート形式で行われるのが一般的です。その際、以下のような標準的な測定尺度が広く使われています。

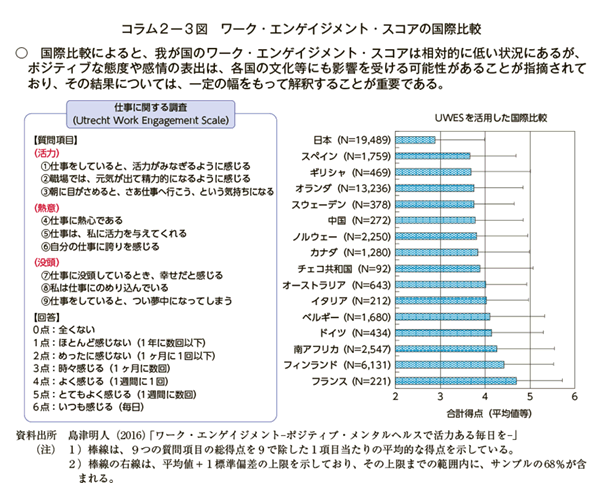

オランダのユトレヒト大学が開発した尺度で、先述の 3 要素(活力・熱意・没頭)をもとに従業員のワークエンゲージメントを定量的に測定します。全体で 9 問または 17 問の設問構成があり、リッカート尺度(例: 0〜6 )の 7 段階で回答します。多言語対応しており、多くの企業や研究機関で用いられており、世界的に最も信頼性の高い測定法の一つとされています。

【代表的な質問項目】

元々はバーンアウト(燃え尽き症候群)を測定するために開発された指標ですが、逆説的にワークエンゲージメントが低下している兆候を把握するのにも活用されます。情緒的消耗や達成感の欠如などからストレス状態を把握します。

測定される 3 つの構成要素は「情緒的消耗」「脱人格化」「個人的達成感の低下」であり、ストレスや疲弊の度合いを見極めるうえで有効なスクリーニングツールです。

【代表的な質問項目】

OLBI は仕事の疲労感と関与度を評価するツールです。 MBI よりも包括的に労働者の「疲労( Exhaustion )」と「関与( Disengagement )」の 2 側面を測定することができます。肯定的・否定的な両方向の 16 の質問で構成され、測定のバランスが取れている点が特徴。 4 段階で回答し、製造業やホワイトカラーなど、職種を問わず適用可能です。

心理的な負荷や職務に対する関与の程度を、より広い視点で評価するのに適したツールです。

【代表的な質問項目】

UWES による調査結果によると、日本のワークエンゲージメントは、世界的に極めて低い水準にあります。欧州では 4 〜 5 点(各質問の回答の平均)であるのに対し、日本は 3 点弱と 16 カ国中最下位です。

※出典:厚生労働省 コラム 2 ー 3 図 ワーク・エンゲイジメント・スコアの国際比較

ただし、島津教授によるとポジティブな感情を積極的に表出する欧米人と、集団の和のために感情の表出を抑える日本人では回答に差が出るのは当然との指摘もあるので、あくまでも目安として捉えましょう。

まずは自社の状況を把握し、定点観測しながら、高めて行く方法を検討するのが望ましいといえます。

ここからは、ワークエンゲージメントを高める具体的な方法をご紹介します。

ただし、効果的なアプローチは職場の文化や従業員の特性によってさまざまです。

「これが正解」という唯一の手法はなく、複数の施策を組み合わせて最適な形を見つけていくことが大切です。ぜひ、自社に効果的な方法を見つけてみてください。

仕事の資源とは、上司や同僚からのサポート、職場や職務の裁量、明確な目標設定、チームワーク、成長の機会などを指します。

心理的な安心感や相談できる関係性があることで、ストレスの軽減や挑戦意欲の向上につながります。 1on1 ミーティングやチーム内の定期的な対話も効果的。また、何を期待されているかが明確だと、仕事への納得感や集中力が高まります。役割の明確化と達成可能な目標の設定が、モチベーションを支える基盤になるでしょう。

これらが充実している職場では、従業員の活力と熱意が自然と高まりやすくなります。

個人の資源とは、自己効力感、ポジティブな感情、回復力、自己決定感などです。これらを高めるためには、ワークライフバランスの確保、適切な業務負荷、自己成長を促す仕組みが必要です。

「自分にはできる」という感覚が高いほど、仕事に積極的に取り組めるようになります。上司からの適切なフィードバックや成功体験の積み重ねが効果的です。成長機会(学び・キャリア開発)の提供やキャリアパスの提示は、長期的なやりがいにつながります。

それと同時に、プライベートの充実が心身の健康維持や安心感につながり、仕事への集中力や前向きな姿勢を生み出すので、柔軟な働き方や休暇の取得促進も効果的です。

ワークエンゲージメントと共に紹介される概念として、「従業員エンゲージメント」があります。ワークエンゲージメントと従業員エンゲージメントはよく似ていますが、視点や測定対象に違いがあり、それぞれが補完し合う関係にあります。

ワークエンゲージメントが仕事に対するポジティブな心理状態を指すのに対し、従業員エンゲージメントは、組織(企業など)への貢献意欲や信頼・貢献意欲を指します。

ワークエンゲージメントが高まると、結果的に従業員エンゲージメントも向上しますし、その逆も同様なので、併せて考える必要があるのです。

アメリカを拠点に、グラフィックおよび商用看板業界向けの機器・消耗品・サービスを専門とする Graphic Solutions Group ( GSG )社では、事業が急成長する傍ら、コールセンターの解決率と放棄率に課題を抱えていました。

オペレーター増員と、新システム導入を検討した結果、新システム導入により業務効率を飛躍的に改善。従業員であるオペレーターのワークエンゲージメントが高まっただけでなく、顧客満足度も高まり、収益にも貢献した事例です。

https://www.genesys.com/ja-jp/customer-stories/gsg

エンゲージメントの高い従業員は、自らの仕事に誇りと意義を見出し、積極的かつ自律的に行動します。従業員が仕事に対してポジティブな気持ちでいることが、接客態度にも良い影響を与えることは間違いありません。その結果、顧客との接点で高いサービス品質を提供し、企業のブランド価値向上に貢献します。

顧客体験( CX )の質を高めるためにも、まずは従業員のワークエンゲージメントを高めることが、これからの企業成長のカギとなるのです。 Genesys Cloud のパーソナライズされたスキル開発、チームを支援するワークフォースエンゲージメント管理( WEM )ツールなどを活用すれば、従業員のエンゲージメントを向上させられます。ぜひ詳細をご覧ください。

ご登録いただくと、無料ニュースレターを通じてジェネシス ブログの更新情報をお届けします。